病院理念・概要

良質で信頼される医療の実践

熊本労災病院は、熊本県第二の都市である八代市に位置し、平成16年3月に開業しました九州新幹線「新八代駅」のすぐそばにあります。

八代地域は、「い草」の産地として全国的に有名ですが、数々の企業の工場が設置されている工業都市でもあります。熊本労災病院は、このような環境のもと労災医療を中心とする政策医療を担う病院として設置され、昭和29年2月より診療を開始しました。

現在は、労災医療はもとより勤労者の方々の健康を総合的にサポートする勤労者医療を実施するとともに、熊本県南地域における中核病院の1つとして救急医療をはじめとする地域の高度専門医療を担っています。

基本方針

- 地域の人々と働く人々に寄り添い、その健康と尊厳を守ります。

- 地域医療機関と連携し、急性期医療を担う中核施設として全人的医療に貢献します。

- いつでも受け入れられる救急医療、災害医療を実践します。

- 人にやさしく優れた医療人を育成します。

- 病院の理念実現のための健全な経営基盤を確立します。

患者の権利・責務

患者の権利

- 全ての患者さまが良質で安全な医療を平等に受けることができます。

- 自身の病気や医療内容について、十分な説明を受けることができます。

また、分からないことがあれば質問をすることができます。 - 詳しい説明を受け十分に理解した上で、検査や治療方法を自身で選ぶことができます。

また、当院での治療計画を他院の医師に相談することができます(セカンドオピニオン)。 - 医療上得られた個人情報などのプライバシーは、法的あるいは治療上などの正当な要請のある場合を除き、保護されます。

- 手続きに則り、自身の医療上の記録や情報の開示を求めることができます。

患者の責務

- 自身の病状や健康に関する情報を詳しく正確に伝えてください。

- 社会的ルールを遵守し、自身と他の患者さまと共に良質な医療を受けることができるよう、病院の規則、職員の指示を守ってください。

子どもの権利

熊本労災病院では、公益社団法人日本小児科学会が策定した「医療における子ども憲章」に基づいて、小児患者さんの権利を確認し尊重します。

医療における子ども憲章

(公益社団法人日本小児科学会)

- 人として大切にされ、自分らしく生きる権利

- 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利

- 安心・安全な環境で生活する権利

- 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利

- 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利

- 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利

- 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利

- 自分のことを勝手にだれかに言われない権利

- 病気のときも遊んだり勉強したりする権利

- 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利

- 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利

病院概要

| 設立主体 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 |

|---|---|

| 病床数 | 410床 |

| 診療科数 | 27診療科 |

| 1日平均外来患者数 | 562 人 |

| 1日平均入院患者数 | 350 人 |

| 職員数 | 730名 |

役付職員、名誉院長一覧

| 院長 | 松岡 雅雄 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 副院長 | 池田 天史、松村 敏幸、森山 周二 | ||||||||||||

| 看護部 |

|

||||||||||||

| 事務局 |

|

||||||||||||

| 医療職 |

|

||||||||||||

| 名誉院長 | 故 内田 辰雄、故 丸岡 元男、故 徳臣晴比古、故 荒尾 龍喜、宮川 太平、故 小川 道雄、工藤 惇三、猪股 裕紀洋 | ||||||||||||

| 顧問 | 金子 泰史、伊藤 清隆 |

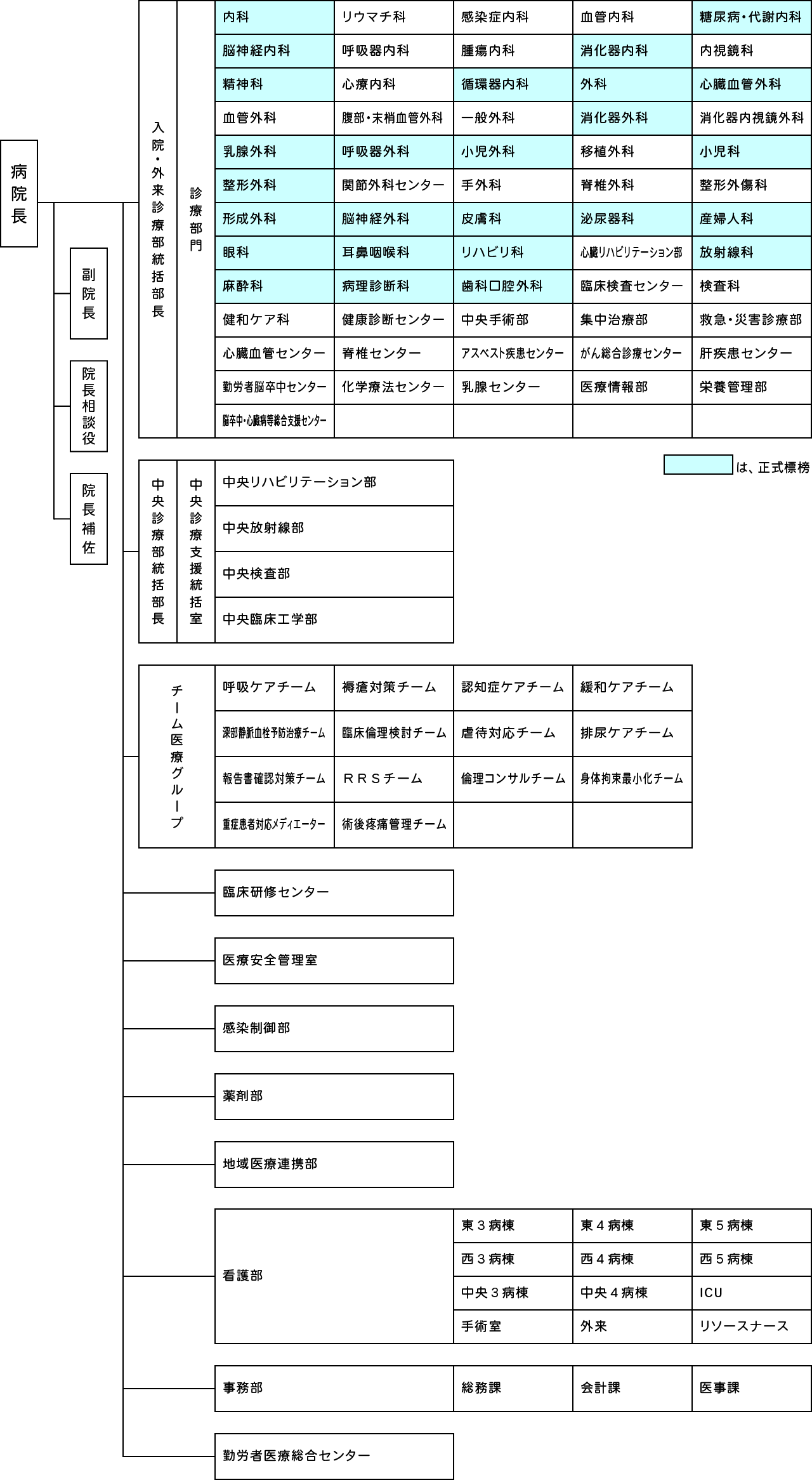

組織図

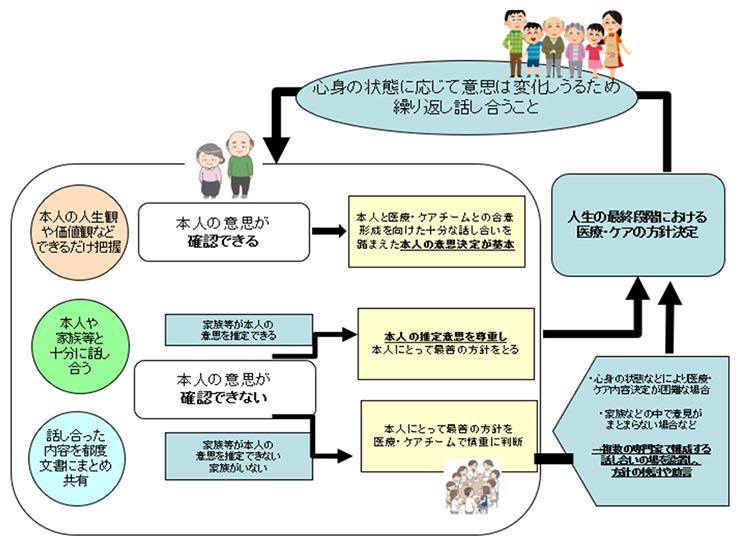

人生会議 アドバンス・ケア・プランニング(ACP)指針

ACPとは

アドバンス・ケア・プランニング(Advanced Care Planning以下、ACP)とは、患者自身が自分の価値観を認識し、今後の人生についてどう生きたいかを、患者が主体となって、その家族や近しい人、医療・福祉・ケアの担い手と共に考えるプロセスのことである。ACPの対象は終末期や慢性疾患患者だけではなく、年齢や健康状態を問わずあらゆる状態の人が含まれ、ACPは一度きりのものではなく、チームで「繰り返し話し合いを行う」ものである。本指針を通じて、医療従事者がACPを効果的に実施し、患者さんとその家族にとって最適なケアを提供できるような支援を行う。

- 目的: ACPは、患者さんとその家族、医療従事者が協力して進めるプロセスであり、患者さんの人生の質を高めるための重要な取り組みであること、患者さんがどのような医療やケアを望んでいるかを明確にし、その意思を尊重することができる。

- 家族の安心感:患者さんの希望が明確になることで、家族が安心して医療・ケアの決定をサポートできるようにすること。

- 医療従事者のガイドライン:医療従事者が患者さんの希望に沿ったケアを提供できるよう、具体的な指針を提供すること。

- 医療の質向上:患者さん中心のケアを実現することで、医療の質を向上させること。

- ACPの概念:将来の変化に備え、将来の医療・ケアについて、本人を主体に、その家族等及び医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人の意思決定を支援するプロセスのこと。厚生労働省ではACPを「人生会議」という愛称で呼ぶことを決定し、社会に普及を促している(日本医師会の生命倫理懇談会より)。

- 実践に向けて

- 意思形成支援:患者の価値観や希望を引き出す方法

-

本人も気づかないような価値観の断片を拾い上げ、形作るように支援する

⇒ポイント:

本人も気づかない価値観を関連ある価値観としてつなぎ合わせ、意志(思い)を形作ることが意思形成である。 -

どのように話し合えばよいか、本人との何気ない会話の中に人生の物語、価値観、大切にしていること、譲れないこと、気がかりなこと目標などが表出される。そのような時を見逃さずに、ちょっと踏み込んで聞いてみる「なぜ、そう思うのです?」

⇒ポイント:

今後について具体的なイメージが持てるような除法提供や話し合いを行う。話しやすい雰囲気づくりを意識する。「話したくない」「今は話す気分ではない」という気持ちも尊重する。本人や家族の気持ちは、その時々で迷いながら変化するため状態に応じて何度でも話す機会を作り、本人や家族の想いや希望を確認する。「私のメッセージ」(熊本県がん診療連携協議会相談支援・情報連携部発行)の活用など

-

- 意思表明支援:患者が自分の意思を明確に表現できるように支援する方法

本人の価値観や気がかりが自身の言葉で語られるよう支援する。最も重要なことは本人と信頼関係を気付くことである。そのためには相手の話をしっかりと聞く。「この人は私を分かってくれようとしている」という信頼関係が生む。相手を真に理解することはできなくても理解しようとすること大切である。

⇒ポイント:

静かでリラックスできる環境の用意。疾患の急性期は避ける。プライバシーの配慮。せん妄や意識障害がないか確認。時間を十分に確保し本人を焦らせない。告知直後など強い衝撃や不安がある時は避ける。大勢で取り囲むなど緊張させない。⇒声掛けのタイミング:

本人・家族が不安を口にした時、入院した時、在宅療養を始めた時、施設に入所した時、症状が変わった時、介護保険申請時・ケアプラン作成時等。 - 意思決定支援:患者の価値観に基づいた最善の医療・ケアを選択する支援方法

本人の価値観に基づいて、最善の医療・ケアを複数の選択肢から選ぶことを支援する。

- 意思実現支援:患者の意思を実現するための具体的な支援方法

本人の意思をできるだけ実現することを支援する。

⇒ポイント:

病院や自宅や施設など生活の場所が変わっても本人の意思を尊重したケアができることが理想であるが、現実は職場の風土、価値観、施設の機能などに左右される。その時の状況によってかかわるスタッフが最善の判断をし、本人の意志実現を支える柔軟性が必要。どこにいての同じケアが受けられるような地域における他職種連携が重要となる。

- 意思形成支援:患者の価値観や希望を引き出す方法

- 多職種連携のポイント

ACPのプロセスには多くの専門職が関わる。それぞれに専門分野があり価値観や文化の相違があることを理解し、専門職種間の知識や価値観の違いがあるからこそ集合知による期待以上の効果を生み出していく。

⇒ポイント:

より良い他職種連携のために共通の目標を設定する。価値観の対立を自覚する。職種の多様性を理解する。相手を尊重する。双方向のコミュニケーションを大切にする。 - 疾患別の対応

《人生の最後に至る軌跡》

- がん患者:比較的長い期間、機能は保たれる。最後の1-2か月で急速に機能が低下する

- 心・肺疾患患者:急性増悪を繰り返しながら徐々に機能が低下。最後は比較的急に低下する

- 認知症患者:機能低下した状態が長く続き、さらにゆっくりと経過し死を迎える

- 実践事例

- がん末期:

死亡する1カ月程度前までは機能は維持されるが、急激に悪化する。告知時から死を意識する患者も少なくない。治療選択が年々増えているため、以前は治療できなかった患者に投与できる薬剤が後に現れることがある。がんの場所によって、機能障害やボディイメージの変容が生じることもある - 心不全・呼吸不全・腎不全などの臓器不全:

肺炎で急性増悪を繰り返し、少しずつ機能は低下。一時的な回復は元の機能よりも改善しない。闘病が長期間にわたるためゴールが見えにくく、本人は悪化の不安を抱えながら生活している。長期的なゴールを設定し、本人が達成可能な短期的なゴールを設定する。急性増悪時に重要な判断をしないことが大切である。 - 神経難病:

コミュニケーション障害や認知機能障害が進行するため早い段階からACPを開始する。胃瘻や気管切開などを単に「延命措置」ととらえるのはやめ、胃瘻が内服薬の投与ルートとなるためQOLの維持や緩和ケアに繋がる。処置がその後の人生にどのような意味や価値となるかを本人と一緒に考えることが重要である。 - 認知症:

判断能力はあるかないかではない。判断能力は4つの能力から構成さている。①情報を理解する能力②情報を自分のこととしてとらえる能力③論理的に考える能力④自分の意思を伝える能力。①~④の低下している能力を補いつつ意思決定支援を進めていく。判断能力は「絶対ない」とわかるまで「ある」と仮定して接していく。

- がん末期:

- 状況に応じた対応

どんな状況においても一人で抱え込まずにチームで対応していく。対応に苦慮する時はチームで話し合う場を設定し、その都度支援方針について話し合うことが大切である。

《本人と家族の想いが違う場合》

- 本人と家族が話し合える場の提供

- 今までの家族間の歴史を大切にする

- 支援者も同席し本人の気持ちの整理を行う

- 本人は家族を気遣い、自分の想いを言わないこともあることを知っておく

《否定が強い場合》

- 正確な情報提供を行う

- 否認する気持ちに寄り添い、受け止める

- 支援するタイミングを逃さない

- 信頼関係を作る

《外国人の場合》

- 宗教や文化などの把握、本人の価値観の理解

- 医療保険の加入状況や滞在状況を確認

- 日本におけるキーパーソンを確認し、支援状況の確認

- 外国語対応している医療機関や福祉行政の相談窓口についての情報提供

《身寄りがいない場合》

- 元気なうちから頼りになる人を確認しておく

- これからの生活のことをどのように考えれているか確認する

- 本人の気持ちに寄り添う

- 本人と周囲の支援者によるチームのかかわりが大切

- 支援者の資質向上

支援者として感性を磨きスキルを身に着ける。そのためには人間性を高め、感性を磨くことが大切である。本人の価値観につながる言葉を敏感に感じ取り、支援者の一員として他職種と情報共有していく。

本人が話した言葉、表情、態度を誓いして支援できるように多くの経験を積み自己研鑽していく。《学ぶことの効果》

- その人らしい最期を支援できる

- 支援者自身の成長と達成感、やりがいに繋がる

- 支援やケアの資質の向上につながる

- 資料とリソース

参考資料: 参考になるガイドラインや文献のリスト。

- 安芸市「専門職のためのACPマニュアル」令和3年12月

- 厚生労働省「人生会議」「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

- 八代市医師会立病院 森崎院長作成資料

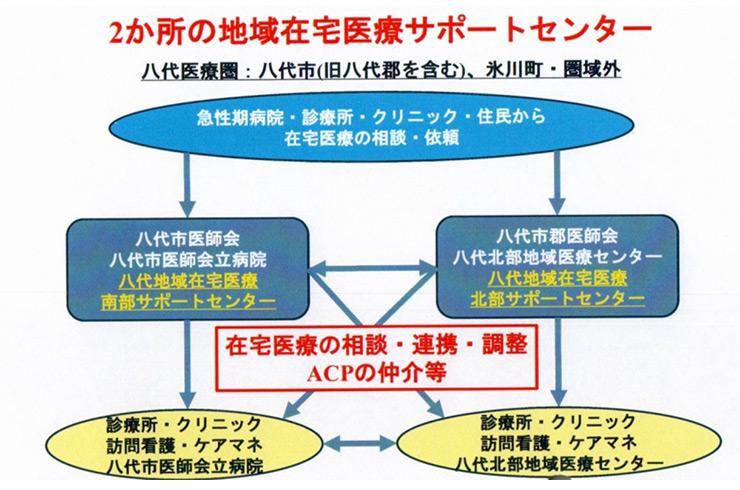

- 熊本労災病院内外のリソースやサポート体制の紹介

《リソースセンター》

緩和ケア認定看護師2名(うち1名は病棟勤務)、がん相談員2名《がん相談支援センタ―》

平日8:15~17:00。予約不要。患者さんの対応は電話なら20分。

対面なら40分を目安に相談を受けている(相談内容の秘密は厳守としている)《緩和ケアチーム》

2回/週、緩和ケアチームが回診する。但し患者の状態によっては適宜ラウンドが行われる。

介入依頼方法は、緩和ケアマニュアル参照。《両支援相談窓口》

平日8:15~17:00。地域医療連携室(両立支援コーディネーター)。

がんなどの病気になってしまったとき、仕事が休めないといった理由で十分な治療ができなかったり、病気の治療を理由に仕事をやめてしまったりすることがある。

そのような時、患者やご家族が治療と仕事の両立を希望する場合などに対応する。《倫理コンサルテーションチーム》

診療・ケアに関して倫理的な価値判断が困難な案件について、他職種間で当該情報を共有し、検討を行った上で助言を行う。