血管外来

ご挨拶

下肢動脈を中心とした末梢血管治療は、20年以上前から九州でもいち早く体制を整備して力を入れてきました。循環器内科医および心臓血管外科医共同で診療にあたり、患者様の病態に応じて治療方針を決定しています。特に下肢切断の危険性の高い重度の下肢虚血症例は、熊本県南全域、県央、鹿児島県北部などから積極的に受け入れており、令和3年4月からは、下肢創傷治療のスペシャリストであり非常に経験豊富な形成外科の匂坂正信先生をリーダーとして、足壊疽外来を開設しました。循環器内科医師、WOC看護師、循環器内科病棟・外来看護師みんなでチーム診療にあたり、また外来患者様においては、かかりつけ医や訪問看護師さんなどとも密に連携しながら、患者様の足を救うべく積極的に治療介入を行い、多くの方の下肢救済を実現することができております。

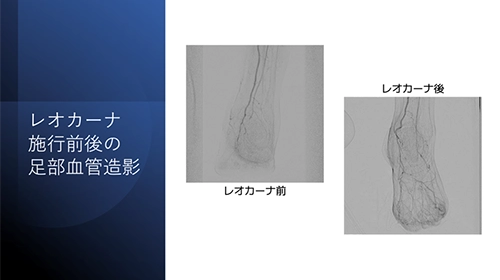

創傷治療を促進するための後療法としてレオカーナを用いたアフェレーシスも導入し、古川祥太郎先生をリーダーとしてより一層の下肢救済に取り組んでいるところです。

スタッフ紹介

-

土井 英樹

血管内科部長

循環器内科部長- 資格・認定

- 日本内科学会認定医・認定指導医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会認定医、日本フットケア・足病医学会、日本職業・災害医学会

治療の一例

カテーテル治療による血行再建術を行ったにも関わらず、創傷が十分に改善しなかった患者様にレオカーナ療法を追加したところ、足の血流が改善するとともに創傷の速やかな改善を得ることができました。